Un importantissimo protagonista della trasformazione del linguaggio architettonico a Venezia e nell’entroterra veneto sarà Sebastiano Serlio (Bologna, 1475 – Fontainebleau, 1554 ca.) che porterà a Venezia il nuovo stile manierista e, dal 1537, pubblicherà uno straordinario “Trattato di 7 libri di architettura” che lo renderà famoso al punto da essere nominato “pittore e architetto reale” in Francia.

Già nel 1529 Venezia comincia ad usufruire anche delle capacità di Jacopo Tatti detto Sansovino (Firenze, 1486 – Venezia, 1570) e di Michele Sanmicheli (Verona, 1484 – 1559) soprattutto per confrontarsi con l’architettura classica romana.

D’altronde Michele Sanmicheli si trasferirà proprio a Roma dove completò la sua formazione con gli architetti che lavoravano con Bramante e i Sangallo.

Jacopo Sansovino, con la costruzione della Biblioteca Marciana, della Zecca, delle Procuratie e della Loggetta, e la conseguente delimitazione della piazza prospiciente Palazzo Ducale, stabilirà l’aspetto pressoché definitivo di Piazza San Marco e della piazzetta verso il Bacino. Questo grandioso progetto in un secondo momento sarà completato da Vincenzo Scamozzi (Vicenza, 1553 – Venezia, 1616), con la realizzazione delle cosiddette Procuratie Nuove. Inoltre, Antonio da Ponte, con la costruzione del nuovo Ponte di Rialto (1588-91), determinerà l’avvicinamento significativo del centro religioso di Piazza San Marco al centro dei commerci e del mercato posizionato a Rialto.

Ma l’architetto più importante di tutti sarà Andrea di Pietro della Gondola detto Palladio (Padova, 1508 – Vicenza, 1580), che realizzerà a Venezia edifici religiosi di grande e magniloquente solennità classica, soprattutto nelle facciate che modificheranno il profilo della città e daranno le sembianze di templi pagani a chiese cristiane.

Mediando la tradizione con le nuove esigenze Sansovino crea un modello di palazzo veneziano del tutto originale che, in numerosi edifici costruiti in epoca successiva verrà ampiamente ripreso.

A tre piani, come da tradizione veneziana, il palazzo presenta un basamento volutamente decorato con un bugnato sottile la cui trama serve ad accentuare i riflessi dell’acqua. Le aperture ad arco sia al centro del primo piano sia in quelli superiori (assai ravvicinate) sono molto slanciate per far prevalere il vuoto sul pieno.

Contraddistinto da una monumentalità già evidenziato dall’appellativo “Ca’ Granda”, e situato in una posizione di prestigio sul Canal Grande non lontano da Piazza San Marco spezza con la sua monumentalità la sequenza dei palazzi limitrofi.

Il palazzo ha una facciata molto curata, divisa in tre ordinie intorno alla corte, tipico richiamo bramantesco con riferimento all’esperienza latina.

– al 1º ordine l’architetto lasciò la zona inferiore decorata a bugnato e ritmò i piani superiori con una serie di archi che amplificano l’effetto chiaroscurale dell’edificio, denunciando la matrice classica, dove i vuoti prevalgono sui pieni;

– al 2º ordine le finestre sono inserite in archi con balaustra e intervallate da coppie di decorative colonne ioniche che poggiano su basamento e sostengono una trabeazione;

– al 3º ordine anche a questo piano le finestre sono inserite in archi con balaustra, ma sono intervallate da coppie di decorative colonne corinzie che poggiano su basamento e sostengono una trabeazione con finestre ellittiche inserite nel fregio.

L’insieme risulta così modulato dalla scansione della luce su due diversi livelli, il che mostra l’attenzione al valore tonale delle superfici in sintonia con la pittura manierista tonale veneta. La tripartizione verticale della facciata tipicamente veneziana è identificabile solo nel portego centrale e nel poggiolo che unisce le tre finestre sovrastanti (nel palazzo veneziano il portego, o salone passante, era l’ambiente più ampio dell’edificio, destinato a svolgere il ruolo di sala di rappresentanza e di passaggio ai salotti laterali e allo scalone di collegamento ai piani). Si può parlare di fusione di due realtà architettoniche: la tipologia neo palaziale romana e la concezione veneta per cui colonne, architravi e archi ritornano ad avere una funzione portante.

La facciata di Palazzo Grimani di Michele Sanmicheli (foto 4) è giocata sul motivo ripetuto dell’arco trionfale romano. Questa forma classica è ritmata dalla presenza su tutti i piani di una serie di aperture quadrate o rettangolari che si pongono come elementi di contrappunto. Un poggiolo continuo, del tutto anomalo in Venezia, segna il primo marcapiano del palazzo con una nota di voluta civetteria. Un altro elemento architettonico che contraddistingue la struttura del palazzo è il richiamo e l’interpretazione della serliana con una triplice apertura costruita con una luce centrale e due laterali architravate e archi voltate con la cosiddetta travata ritmica, che dopo Leon Battista Alberti fu utilizzata da Donato Bramante nel Cortile del Belvedere a Roma e da Sebastiano Serlio che nel suo trattato ne fa uno degli elementi del linguaggio architettonico manierista.

Michele Sanmicheli fu un importante progettista anche in ambito urbanistico ed esperto in fortificazioni militari. La sua attività di ingegnere e architetto militare si svolse soprattutto in Veneto e in Dalmazia. Sarà anche un audace sperimentatore di nuove forme architettoniche: i suoi palazzi veronesi e le sue ville sono la dimostrazione d’una decisa volontà di rottura con i modelli classici, spinta fino al rischio di veri e propri eccessi formali che trovano giustificazione nel desiderio di meravigliare e di stupire, tipico dell’epoca manierista.

Vincenzo Scamozzi fu un architetto eclettico che, pur avendo portato a termine alcune opere del Palladio come il Teatro Olimpico di Vicenza, scelse la via di un forte classicismo fondato su un insieme di regole normative che andò codificando nel trattato intitolato Idea dell’Architettura Universale (Venezia 1615).

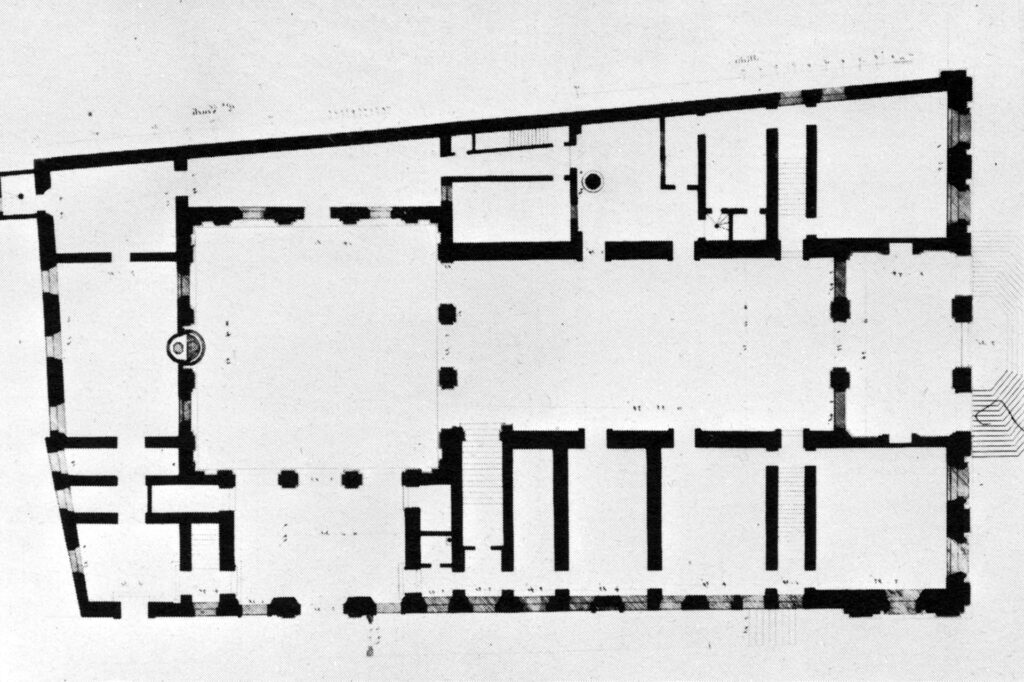

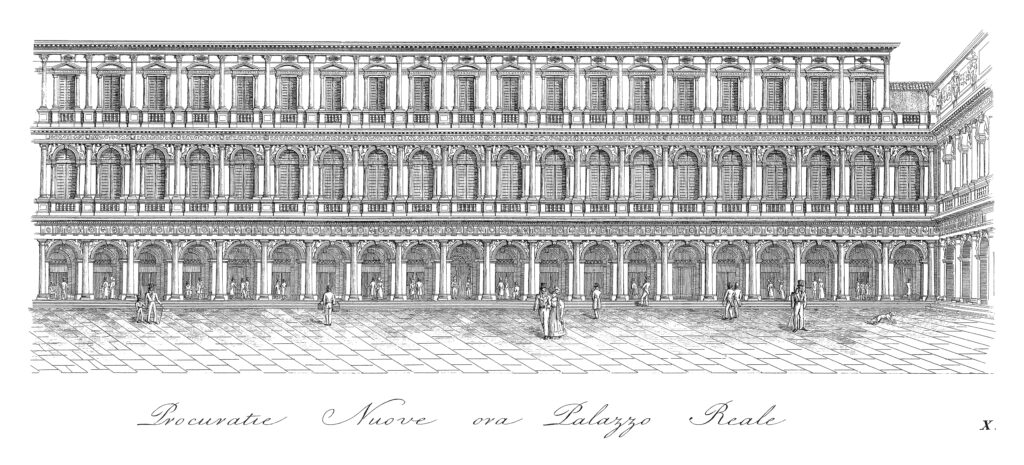

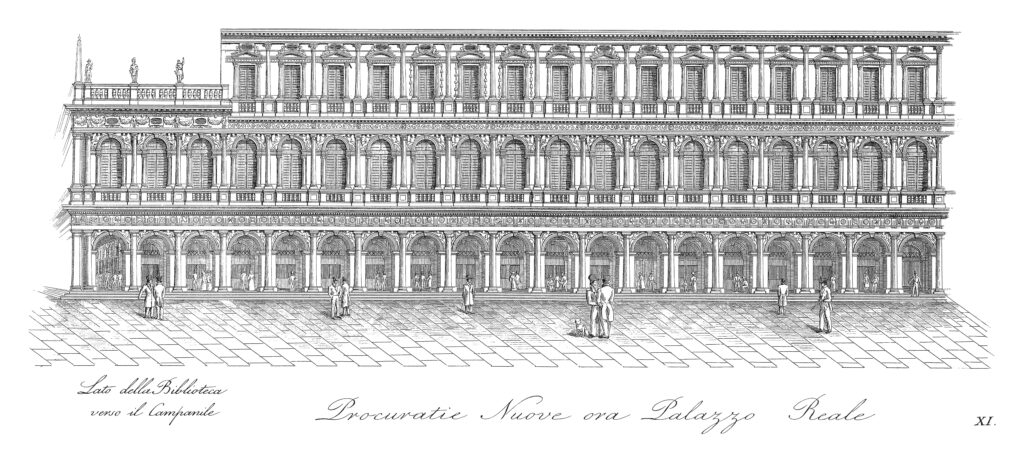

Oltre alla progettazione di numerosi palazzi lo Scamozzi portò a compimento l’aspetto attuale di Piazza San Marco a Venezia realizzando le Procuratie Nuove (foto 7), collocate dal lato opposto rispetto alle Procuratie Vecchie e ricostruite su progetti di Mauro Codussi ed infine di Sansovino nel 1538.

Scamozzi dovrà tener conto della forte preesistenza stilistica della Biblioteca Marciana realizzata da Sansovino e situata accanto alle Procuratie e da lui stesso portata a termine, infatti, ne prosegue i moduli architettonici ma alla fine la facciata risulterà a tre ordini: quello inferiore dorico, superiore ionico, il terzo di tipo corinzio, mentre la libreria Marciana rimarrà di due soli ordini, dorico e ionico.

Scamozzi è inoltre ricordato per la progettazione del Teatro di Sabbioneta (1588-1590), che costituisce una delle più felici architetture teatrali del secolo. L’architetto interverrà, dopo la morte di Palladio nel 1580, a completare anche il Teatro Olimpico di Vicenza, che sarà inaugurato nel 1585, a cui porterà svariati mutamenti al progetto originale. Come altri architetti del tempo, progetta anche ville, come la Villa Pisani detta “La Rocca Pisana” a Lonigo, che costituisce il suo capolavoro.

NOTE

2 – Continua

0 commenti